NTSC历史上的今天

1974年2月23日

农历二月初二

星期六

1974年2月23日,上级批复中国科学院《关于长波授时台兼导航主台防护要求的请示报告》,同意中国科学院陕西天文台增设的长波授时台兼导航主台的钟房和长波发射机房工程,并要求中科院按照1974年全国人防领导小组颁发的《人民防空工程战术技术要求》,以三级人民防空工程防护标准进行设计施工。

长波授时台施工现场

为保证授时发播安全,长波授时台在设计之初就明确要求将基准钟房、发射机房及其他有关的工作用房建在地下或半地下室,发射天线需在紧急情况下能迅速地恢复发播工作。为满足这些设计要求,长波授时台地下机房被设计为四层结构的钢筋混凝土圆筒型地下建筑,深达20多米,建筑面积达6000平米,内部有2000千瓦长波发射机两部、供配电系统、通风空调系统、冷却水系统等。该工程于1978年6月开始土建施工,1982年底基本建成。1983年通过由国家计委主持的国家基建竣工验收。1987年荣获中国科学院甲级优秀设计奖。

1983年11月28-30日

3262工程竣工验收会在临潼召开

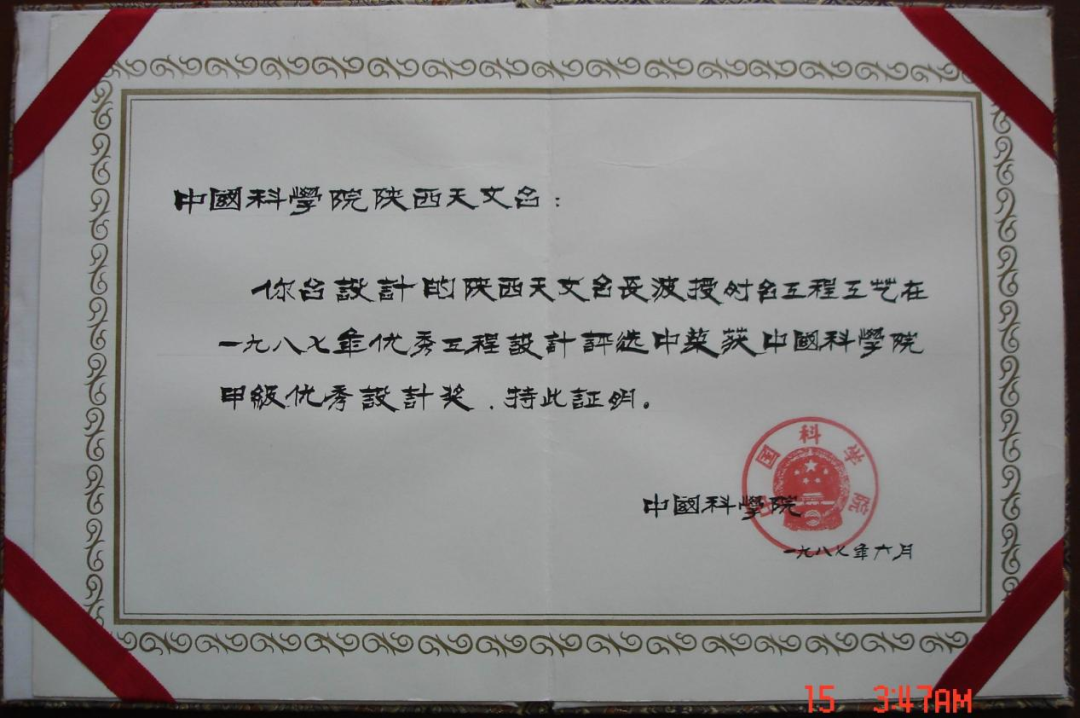

中国科学院陕西天文台:

你台设计的陕西天文台长波授时台工程工艺在一九八七年优秀工程设计评选中荣获中国科学院甲级优秀设计奖,特此证明。

中国科学院

一九八七年六月

2009年,随着长波授时台现代化改造的完成,该工程进入封存停用状态。2021年,国家授时中心党委将其改造为党员主题教育基地,同时被中国科学院授予“坚守使命·为国授时”科学家精神教育基地。该基地内设“国家之需、‘326’精神、玉汝于成、国之重器”四个展厅,通过详实的史料和丰富的展品,全面介绍老一辈科学家建设新中国第一代专用授时台的艰辛历程,生动反映了中国时频科技事业从无到有,从弱到强的发展历程,不仅浓缩了新中国时频科技事业的发展史,同时也是我国“三线建设”的重要历史印记。此外,该基地也被工业和信息化部认定为第三批国家工业遗产。

“坚守使命·为国授时”

中国科学院科学家精神教育基地外景

长波授时的特点与应用

长波是指频率为300kHz以下的无线电波,由于大气层中的电离层对长波有强烈的吸收作用,所以其传播方式主要是绕地球表面以电离层波的形式传播,特点是绕射能力强,受核爆炸、大气骚动、季节变化、电离层骚动等影响小,在海水和土壤中传播吸收损耗较小,也不会产生接受强度的急剧变化和通信突然地中断现象,作用距离可达几千到上万公里,具有传输成本低、损耗小、传输稳定等优势。

长波授时是将高精度原子钟导出的精确时间信息,用时间编码方式,通过无线电发射装置以低频(20KHZ-100KHZ)无线电波进行传播,用户端利用无线电波接收机接收信号并解调以恢复时间编码,再经过微处理器对编码进行解码得到精确时间信息,传输的时间精度为毫秒至微秒,是一种覆盖力强、校准精度高、商用成本低的授时方法,满足了人们对标准时间渴望的较廉价的解决方案,目前在德国、美国、英国、日本等国家,电波授时已广泛应用于电子、通信、民航、铁路、个人计时器等各个领域。长波无线电授时系统由于耗资巨大,小国都玩不转,这也是体现大国科技与国防实力的主要标志之一,在军用领域保护了国土安全,在民用领域则蕴含着巨大的商机。